Das Leben der Bienen in verschiedenen Ökosystemen

Bienen zählen zu den wichtigsten Bestäubern vieler Ökosysteme weltweit und sind entscheidend für die biologische Vielfalt sowie den Fortbestand zahlreicher Pflanzenarten. Ihr Verhalten und ihre Lebensweise richten sich stets nach den jeweiligen Umweltbedingungen.

Bienen im Ökosystem Wald

Bienen werden häufig als Bewohner blütenreicher Wiesen wahrgenommen, doch über viele Jahrtausende war der Wald ihr natürlicher Lebensraum. Auch heute erfüllen Bienen im Wald wichtige ökologische Funktionen, indem sie als Bestäuber das Ökosystem unterstützen.

Insbesondere blühende Sträucher liefern genügend Nektar und Pollen:

- Brombeere

- Himbeere

- Schlehe

- Weißdorn

- Haselnuss

- Holunder

Neben den Sträuchern sind auch bienenfreundliche Bäume wichtig:

- Linde

- Ahorn

- Weide

- Kastanien

- Esche

- Robinie

Moderne Wirtschaftswälder, die primär aus Monokulturen bestehen und wenig Unterwuchs aufweisen, bieten dagegen oft kaum Nahrung oder geeignete Nistplätze. Um Wälder wieder bienenfreundlicher zu gestalten, sind Mischwälder, strukturreiche Lichtungen, Altholz und Blühflächen erforderlich.

Welche Maßnahmen ermöglichen einen naturgerechten Wald für die Bienenpopulationen?

- bienenfreundliche Gestaltung von Wäldern mit früh-, mittel- und spätreifenden Baumarten

- sekundäre Sukzession, also die natürliche Rückkehr einheimischer Arten in Waldlücken

- mehr alte Bäume und Totholz bieten ausreichend Baumhöhlen für Schutz und Nestbau

- keine Pestizide und andere umweltschädliche Mittel anwenden

Bienen im Ökosystem Wüste

In Wüstenregionen existieren manche blühenden Pflanzenarten, die sich durch besondere Anpassungen an Hitze, Trockenheit und nährstoffarme Böden auszeichnen. Anders als im Wald oder auf offenen Blühflächen befinden sich nicht viele Bienenarten in Wüsten, da sie sich nur auf spezielle Blütenpflanzen fokussieren und von ihnen sehr abhängig sind.

Was ist an der Vegetation in der Wüste besonders?

- Xerophytische Pflanzen sind an sehr trockene Standorte angepasst und haben Strategien entwickelt, um mit den extremen Umweltbedingungen zu überleben.

- Sukkulente Gewächse speichern Wasser speziell in Blättern, Stängeln oder Wurzeln.

- Einige Pflanzenarten blühen nur für kurze Zeit nach seltenen Regenfällen.

Verschiedene Wüstenkräuter wachsen nur in bestimmten Regionen.

Um sich in der Wüste fortzupflanzen, sind viele Wüstenpflanzen auf die Bestäubung durch Insekten, insbesondere durch Wildbienen, angewiesen.

- Bienen übernehmen dabei die zentrale Funktion, denn sie übertragen Pollen zwischen den Blüten, wodurch die Bildung von Samen und Früchten ermöglicht wird.

- Auf diese Weise tragen sie nicht nur zur Vermehrung einzelner Pflanzenarten bei, sondern fördern auch die genetische Vielfalt innerhalb der Populationen.

- Diese Vielfalt ist entscheidend für die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegenüber klimatischen Veränderungen.

Bienen im Gebirge

Bienen in Bergregionen haben außergewöhnliche Anpassungsstrategien entwickelt, um in ihrer rauen Umgebung zu überleben. Trotz kühler Temperaturen, kurzer Vegetationsperioden, starker Winde und einer begrenzten Pflanzenvielfalt gelingt es ihnen, in alpinen Höhenlagen zu bestehen und dort eine bedeutende ökologische Funktion zu übernehmen.

Bienen in Bergregionen trotzen den extremen Bedingungen durch besondere biologische Eigenschaften, darunter:

- ein dichtes Haarkleid, das vor Kälte schützt

- eine effektive Wärmeregulation innerhalb des Bienenstocks

- kräftigere Flugmuskeln und im Verhältnis zum Körper größere Flügel, die den Flug auch in dünner Höhenluft ermöglichen

Neben ihren körperlichen Merkmalen nutzen Bienen in alpinen Höhenlagen auch bewährte Verhaltensweisen:

- ihr Schwarmverhalten und die ausgeprägte Sozialstruktur sichern das Überleben des Volkes

- geschützte Nistplätze in Felsspalten, Bodenhöhlen oder Baumstümpfen bieten Schutz vor Wind und Wetter

- die gezielte Nutzung der kurzen, aber intensiven Blütezeit ermöglicht eine ausreichende Vorratssammlung

- eine Vorliebe für besonders bienenfreundliche Pflanzen wie:

○ Alpenrosen

○ Thymian (Berg-Thymian)

○ Enzian (etwa Frühlings- und Alpen-Enzian)

○ verschiedene Wiesenkräuter (Schafgarbe, Quendel, Breitwegerich, Eberwurz)

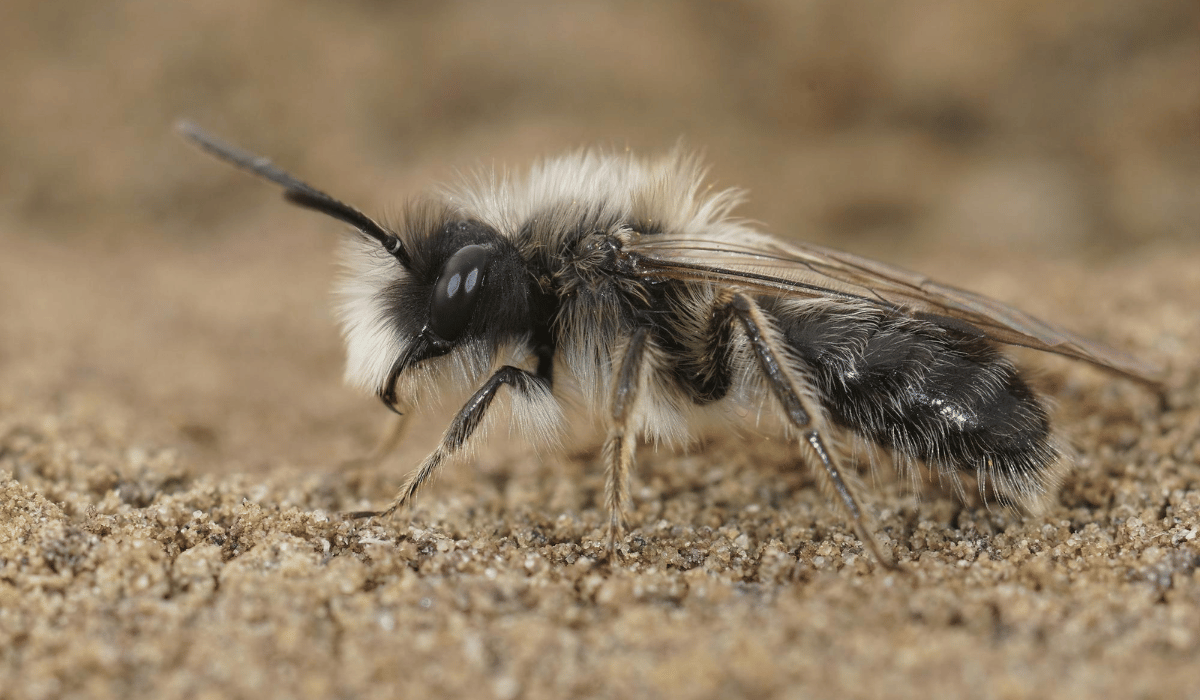

Die Kärntner oder Karpatische Honigbiene – Anpassungsfähigkeit an raue Bergregionen

Ein beeindruckendes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die Karpatische Honigbiene, auch als Kärntner Biene bekannt. Diese Unterart hat sich optimal an die rauen Bedingungen alpiner Regionen angepasst. Ihre Widerstandskraft und ihr ausgeprägtes Orientierungsvermögen machen sie besonders erfolgreich in kühlen Höhenlagen. Durch ihre Bestäubungsleistung trägt sie entscheidend zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt in alpinen Ökosystemen bei.

Steckbrief

- Name: Kärtner oder Karpatische Honigbiene (Apis mellifera carpatica)

- Gattung: Honigbienen (Apis).

- Art: Westliche Honigbiene (Apis mellifera).

- Unterart: Kärntner Biene (Apis mellifera carnica).

- Ursprung: Karpaten

- Verbreitung: Bergregionen Zentral- und Osteuropas

- Anpassung: kalte Klimazonen und hohe Höhenlagen

- Aufgabe: Bestäubung lokaler Pflanzen

- Nutzen: Honigproduktion

- Erscheinungsbild: robust und pelzig, unterstützt Wärmespeicherung

- Färbung: dunkle Farbzeichnung mit bläulichem Schimmer, unterscheidet sie von anderen Arten

- Größe: Arbeiterinnen etwa 12–15 mm lang

- Körperbehaarung: dicht, dient der Wärmeisolierung und verbessert die

- Pollenaufnahme

- Flügel: stark und gut entwickelt, ermöglicht Flug bei schwierigem Wetter

- Anpassung: körperliche Merkmale ideal für raue Gebirgsbedingungen

Ernährung und Blütensuche

Die Karpatische Honigbiene ist hervorragend an die begrenzten Nahrungsquellen ihrer bergigen Heimat angepasst. Durch gezielte Sammelstrategien nutzt sie effektiv den verfügbaren Nektar und Pollen, indem sie vielfältige, höhenangepasste Blüten anfliegt. So sichert sie auch unter schwierigen Bedingungen ihre Nährstoffversorgung.

Lebenszyklus und Brutverhalten der Karpatischen Honigbiene

Die Karpatische Honigbiene zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Lebensweise aus, die sich in verschiedenen Entwicklungsphasen vollzieht. Mit dem Beginn des Frühjahrs startet die Königin ihre Eiablage und legt in kurzer Zeit eine große Anzahl an Eiern. Daraus entwickeln sich Larven, die sich über mehrere Stadien hinweg zu voll entwickelten Bienen heranbilden. Der Fortpflanzungszyklus ist dabei eng an die klimatischen Bedingungen sowie an die saisonale Verfügbarkeit von Nahrungsressourcen angepasst – ein entscheidender Vorteil für das Überleben in hochgelegenen Bergregionen.

Eine zentrale Bedeutung kommt der Brutpflege zu. Arbeiterinnen übernehmen die kontinuierliche Versorgung der Eier und Larven mit Nahrung und regulieren gleichzeitig Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Brutbereich. Auf diese Weise entsteht ein stabiles Mikroklima, das für eine gesunde Entwicklung der Jungbienen unerlässlich ist. Diese intensive Betreuung fördert nicht nur das erfolgreiche Heranwachsen der neuen Generation, sondern sichert auch langfristig die Stabilität und Widerstandskraft der gesamten Kolonie.

Bienen im Ökosystem Stadt

Immer mehr Menschen begegnen Bienen heute nicht nur auf Feldern oder in Gärten, sondern auch im urbanen Raum. Dabei fällt häufig der Begriff „Stadtbienen“ oder die Frage: „Was sind Stadtbienen?“. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine eigene Bienenart, sondern um eine sprachliche Neuschöpfung. Unter diesem Begriff werden sowohl Honigbienen als auch Wildbienen zusammengefasst, die in Städten leben.

Nist- und Ruheplätze von Stadtbienen

- Honigbienen leben ausschließlich in Bienenstöcken innerhalb eines Bienenstaates.

- Wildbienen sind überwiegend Einzelgänger; etwa die Hälfte aller Arten nistet unterirdisch.

- Jungbienen erholen sich tagsüber durch kurze Nickerchen in leeren Wabenzellen.

- Sammelbienen schlafen am Rand der Waben, teils mit Kopf und Hinterleib zwischen zwei Waben, während Fühler und Beine herabhängen.

- Sammelbienen besitzen einen Tag-Nacht-Rhythmus.

- Im Bienenstock schlafen Honigbienen nie gleichzeitig, sodass stets Aktivität herrscht.

- Wildbienen verbringen die Nacht in Blütenköpfen, Nestern oder natürlichen Hohlräumen.

Welche Maßnahmen tragen zum Schutz von Stadtbienen bei?

Immer mehr Menschen möchten aktiv dazu beitragen, die Lebensbedingungen von Bienen in der Stadt zu verbessern. Bereits mit kleinen Maßnahmen lässt sich viel erreichen. Schon kleine Beiträge im eigenen Umfeld können einen wichtigen Unterschied für den Schutz von Stadtbienen machen.

- Nistmöglichkeiten schaffen: Stadtbienen profitieren von zusätzlichen Rückzugsorten auf Balkonen oder in Gärten. Geeignet sind zum Beispiel Holzstücke mit Bohrlöchern oder spezielle Insektenhotels, die sowohl im Handel erhältlich als auch leicht selbst zu bauen sind.

- Nahrungsangebot erweitern: Eine vielfältige Bepflanzung sorgt für kontinuierlich blühende Nahrungsquellen. Empfehlenswert sind heimische, nektarreiche Pflanzen wie Kräuter (Thymian, Rosmarin, Majoran, Salbei), blühendes Gemüse (Lauch, Zwiebel, Rosenkohl, Grünkohl), Obstbäume (Apfel, Birne, Kirsche) sowie Beerensträucher (Johannis- und Stachelbeere).

- Auf Pestizide verzichten: Der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel schadet nicht nur Bienen, sondern auch vielen weiteren Insektenarten. Deshalb sollte im städtischen Raum darauf verzichtet werden.

- Bienenfreundliche Plätze: Einige Bereiche des Gartens können naturbelassen bleiben. Auf regelmäßiges Mähen sollte dort verzichtet werden, sodass Wildblumen und Unkraut wachsen können. Naturnahe Flächen schaffen besonders gute Lebensbedingungen für Stadtbienen.

- Urban Gardening: Auch ohne Garten lassen sich Bienenlebensräume schaffen. Kleine Balkone eignen sich für Urban-Gardening- oder Urban-Farming-Projekte, von denen Stadtbienen und andere Insekten profitieren.

- Honig aus der Region kaufen: Lokale Imker lassen sich durch den Kauf von regionalem Honig unterstützen.

- Bienenpatenschaft: Eine Bienenpatenschaft kann übernommen oder verschenkt werden. Dadurch werden Vereine und Hobby-Imker unterstützt und der Schutz von Stadtbienen gefördert.

Bienen Gesundheit

In unserem Wissensmagazin zur Bienen Gesundheit findet ihr spannende und informative Beiträge aus der Welt unserer Lieblingsbienen.

Besucht uns auch auf

Können Bienen Krankheiten übertragen?

Wenn man von einer Biene gestochen wird, schmerzt das zunächst sehr. Man kümmert sich um die Wunde und kühlt diese. Doch viele bedenken nicht, dass die Wunde auch sorgfältig ausgespült werden sollte. Denn Bienen und Wespen können eine Vielzahl verschiedener Krankheiten übertragen, was wiederum zu einer Infektion der Wunde führen kann. Hierbei treten meist behandlungspflichtige Symptome auf, die auch schnell gefährlich werden können.

Bienenrekorde – Was leisten die Bienen?

Honigbienen gelten nach Rind und Schwein als das drittwichtigste Nutztier. Sie leben als Volk in einem hochorganisierten System, in dem sie gemeinschaftlich Fähigkeiten entwickeln, die eine einzelne Biene alleine nicht erreichen könnte. Aus diesem Zusammenwirken entstehen beeindruckende Stärken, die die Honigbiene auszeichnen und ihre herausragenden Leistungen definieren.

Was passiert mit alten Waben in imkerlichen Beuten?

Während der Nutzung werden die Waben mit der Zeit dunkler. Grund hierfür ist, dass die Bienen die Waben mehrmals in einer Saison bebrüten. Aufgrund dessen müssen die Waben zur Vermeidung von Krankheiten und im Rahmen der Wabenhygiene durch den Imker ausgetauscht bzw. erneuert werden.

Woraus besteht der Honig? – Inhaltsstoffe und Bedeutung

Honig besitzt nicht nur entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften. Der Honig enthält weitere positive und vielseitige Inhaltsstoffe wie... Weiterlesen

Wie lange ist eine Bienenwabe haltbar?

Bienenwaben sind ein faszinierendes Produkt der Natur, das sowohl für die Bienen selbst als auch für Imker und Honigliebhaber von großer Bedeutung ist. Die Haltbarkeit einer Bienenwabe hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter ihre Nutzungsgeschichte, Lagerbedingungen und potenzielle Schädlinge.

Gepanschter Honig – Wie erkennt man die Fälschung?

Honig ist eines der beliebtesten Naturprodukte weltweit. Doch leider wird dieses wertvolle Lebensmittel immer häufiger gefälscht oder gestreckt. Aktuelle Studien zeigen, dass ein erschreckend hoher Anteil des im Handel erhältlichen Honigs gepanscht ist. Dabei ist Honig ein naturbelassenes Produkt, bei dem das Zugeben von Substanzen wie Zuckersirup oder Glukosesirup untersagt ist.

Welche Insekten ähneln Bienen, Wespen und Hornissen?

Wenn Tiere oder Pflanzen das Aussehen, den Geruch oder die Geräusche anderer Lebewesen imitieren, spricht man von Mimikry. Das Hauptziel dieser Nachahmer ist es, andere Lebewesen zu täuschen, um sich vor Feinden zu schützen oder Beute anzulocken. Auch Bienen, Hornissen und Wespen haben Nachahmer, von denen im Folgenden einige Beispiele kurz vorgestellt werden.

Der bienenfreundliche Garten

In Deutschland leben über 560 Wildbienenarten und es werden immer weniger. Um sie zu schützen, kann jeder, mit einer bienenfreundlichen Gestaltung seines Gartens oder Balkons, seinen Teil zum Schutz der Wildbienen beitragen. Mit der...

Tag der Biene – Ein großer Tag für eine kleine Biene

Bienen sind überlebenswichtig für uns, aber auch für die Natur und die damit verbundenen Ökosysteme. Aus diesem Grund sollten wir sie schützen, ihnen helfen und dafür sorgen, dass die Bienen weiterhin auf dieser Erde bleiben.